Eine der Kritikpunkte an der Eurozone war von Beginn an, dass sie kein optimaler Währungsraum sei. Dieser Begriff wurde 1961 von Robert Mundell geprägt — in einer im System von Bretton-Woods weitgehend akademischen Diskussion, ob ein System mit flexiblen Wechselkurse überhaupt effektiv und effizient anwendbar ist. Wenige Jahre später waren die „akademischen Diskussionen“ plötzlich hochrelevant geworden!

Mundell und seine Nachfolger stellten die These auf, dass in einem optimalen Währungsraum die Kapital- und die Arbeitsmobilität hoch sein sollten, um asymmetrische Schocks, also wirtschaftliche Ereignisse, die regional unterschiedlich wirken, auszugleichen. So kann etwa ein Einbruch der Ölindustrie in Schottland nicht durch eine Abwertung des Pfunds ausgeglichen werden, die ganz Großbritannien treffen würde. Auch kann nicht die Ostküste Schottlands mit der Ölindustrie für sich abwerten. Aber durch eine „innere Abwertung“, durch Abwanderung von Arbeitnehmern und Kapital kann wiederum ein interner Ausgleich erfolgen. Nur dort, wo so ein Ausgleich möglich ist, sollte ein Währungsraum gebildet werden.

Nun ist die Mobilität in der Eurozone schon wegen der Sprachbarrieren nicht so hoch wie etwa in den USA. Aber Mobilität hat auch ihre Schattenseiten: Sie höhlt z.B. die generationenübergreifende Solidarität aus — und die Steuerbasis, und damit die Reaktionskraft regionaler Regierungen.

Mobile Arbeitnehmer: Eine Gefahr für den Währungsraum?

Hier setzen Angelo Baglioni, Andrea Boitani und Massimo Bordignon an, die im FinanzArchiv einen Artikel über „Labour Mobility and Fiscal Policy in a Currency Union“ publiziert haben. Eine Vorversion kann man bei CESifo lesen.

Sie skizzieren so eine Art Teufelskreis, der bei starker Mobilität entstehen kann: Bei einer Krise, die regional besonders stark wirkt, könnte die regionale Regierung zumindest stabilisierend eingreifen. Da aber jeder weiß, dass in der Krise die Steuerbasis wegbrechen kann, ist auch die Regierung nicht mehr in der Lage, die Mittel aufzunehmen, um die Effekte der Krise zu dämpfen. Dadurch werden die Auswirkungen der Krise noch größer.

Dagegen hülfe nun entweder eine Koordination der regionalen Regierungen oder eine Zentralisierung von Budgetkompetenzen im Währungsraum. Oder aber eine geringere Mobilität der Arbeitskräfte, wie es bei einer regionalen Bewältigung asymmetrischer Krisen von Vorteil wäre.

Eine Theorie im Praxistest

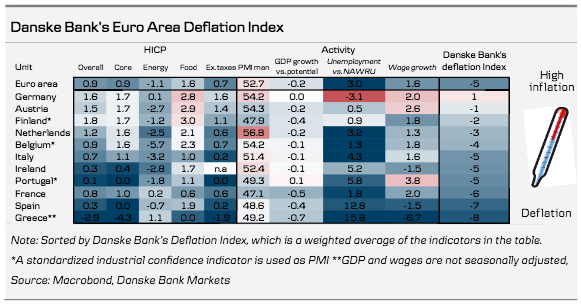

Das ist alles nicht bloß Theorie. So leiden Griechenland und Portugal an massiven Auswanderungsströmen junger Fachkräfte. Dadurch wird es für beide Länder noch schwieriger, ihre finanzielle und wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. Bei „perfekter Mobilität“ wäre die ohnehin schon prekäre Situation der beiden Länder wohl gänzlich hoffnungslos, da sie schon auf Grund der Alterspyramide große Zahlungsverpflichtungen bei rasch schrumpfenden Einnahmen verzeichnen würden.

Ein Fazit: Umso stärker die Mobilität, umso mehr „Vergemeinschaftung“ der Budgets wird auf die eine oder andere Weise folgen.